Dr.ライセンス 商品配達

導入事例

常総生活協同組合様

Case study

Dr.ライセンスで運転に良い癖がつく

専任がいなくても、まるで同乗しているかのように的確な指導ができます。

Profile

常総生活協同組合様は、茨城県南地区から千葉県東葛地区を中心に、5,800余名の組合員によって構成される生活協同組合です。組合員の方々への商品配達を供給部の職員が担っていて、宅配にはトラック10台、週14名のシフトで運用しています。

広いエリアを走り回るトラックの交通安全には特に気遣い、安全運転管理者を中心に、職員への交通安全教育に取り組まれています。その取り組みの一環として、トラックの半数 5台に「Dr.ライセンス」を搭載し、試験運用を実施されました。

- 導入機種

- Dr.ライセンス

- 常総生活協同組合

- 開 設:1975年9月

- 理事長:増本綾子

- 所在地:茨城県守谷市本町281

- 従業員数:61名

- HP:常総生活協同組合

- 取材先

- 常務理事 木内和彦様

- ※役職等、掲載情報は全て取材当時のものです。

導入のきっかけ

導入前はどのような交通安全教育を行っていましたか?

毎年、保険会社さんの安全運転適性試験を受けてもらったり、教育DVDを見てもらったりしていました。

話題になったハイビーム利用については、ドライバーだけでなく、免許を持っていない職員にも全員に見てもらいました。「夜間にはクルマからはこんな風に見えるんだよ」と、歩行者や自転車の立場でも自分の身を守る意識を持ってほしいと思ったからです。

もともと当組合のトラックには、運行管理や省エネを目的に、カード式のデジタコを搭載していました。ただ、デジタコを安全運転教育に使うには、リスク運転のデータを探さなくてはならず、上手く活用できていませんでした。

運送事業者のように専任の運行管理者がいればできるのかもしれません。しかし、私たちのように兼任であれもこれもとやっていると、ノウハウの蓄積も含めてなかなか難しいですね。

お話を伺った 木内様(右)

Dr.ライセンスを試験導入したきっかけは?

そんな時に、テレコムさんにDr.ライセンスを紹介していただきました。

リスク運転が動画付きで自動で通知されるのだと。それなら手間ひまがかからない。安全運転教育のノウハウが浅い現場リーダーでも、動画を見せながら話ができるので説得力をもたせられます。これなら運用できるのではと思い、試験導入することにしました。

導入の効果

Dr.ライセンスでどのような効果がみられましたか?

今は試験導入中なので、宅配で使っているトラックの半分にだけDr.ライセンスを搭載しています。

はじめはDr.ライセンス搭載トラックに、週替わりで乗ってもらっていました。そうなると、継続性という点で上手くいかない人もいました。乗らない間に元に戻ってしまう。

最近、月替わりに変更したので、リスク運転の数が減ってきている人がでてきています。やはり、続けなければダメですね。

これらは、トラックに同乗していなければ分からないことばかりでした。それが、Dr.ライセンスだと事務所にいても把握できるのでありがたいです。

- 一時不停止

- だいたい同じ地点で起きている。注意すべき場所がわかります。

- 脇見

- 1か所の配達が終わって出発した直後に多いことがわかりました。これは、次のお宅へ向かうための地図見だと思いました。そこで、出発前に確認しておくように指示するなど、具体的な指導をすることで改善できています。

- 急後退

- はじめは多くのドライバーで検知されました。バックモニターが付いているからと慢心するのではなく、一呼吸おくように指導しています。おかげで後退時だけでなく、運転全体に心の余裕が出てきているように思います。

- 車間距離

- 人によって感覚も違うので、客観的な基準で指摘できるのが良いです。

Dr.ライセンスの車内カメラ

運用方法

Dr.ライセンスでどのような運用をされていますか?

供給部のリーダーを管理者登録していて、それぞれがほぼ毎日、管理画面を見ています。その中で気になった点を注意しています。

ドライバーとトラックを固定していないので、顔認証でドライバーを判断してくれるのも良いです。

顔認証だと、ドライバーが操作し忘れてデータが取れないといった心配もありません。ドライバーは普段通り運転するだけで、あとは全て機械がやってくれます。

顔認証だから管理もラク

Dr.ライセンスを導入してドライバーの感想

職員Aさん

導入を聞いた時は「ああ、常に監視されるんだな」とは思いましたが、すぐに慣れました。

見られてると思うことで、運転に良い緊張感が出たと思います。標識に従うとか、周囲を気遣うとか、当たり前のことですが、そういったことに対して意識が高まりました。

職員Bさん

正直なところ、一時停止の所を徐行で通ってしまうこともありました。ですが、「あ、ここは注意されたところだな」と思い出して完全停止するようになりました。

それが習慣になって、マイカーを運転しているときにも、常に停止することが癖になりました。

導入機種

事故削減効果におすすめ

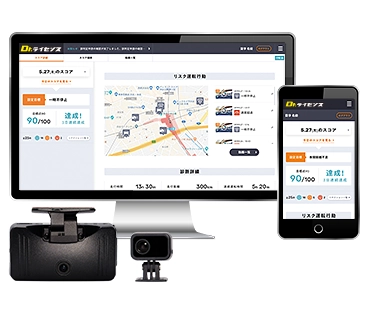

AIドライブレコーダー Dr.ライセンス

通信型AIGPS動態管理日報自動出力顔認証注意喚起警報眠気検知ながら運転防止あおり運転防止アルコール検知器連動管理者宛メール通知ドライバープライバシー保護

AIを搭載したドライブレコーダーがリアルタイムに危険を検知。居眠り運転やあおり運転などを警告し、事故を未然に防ぎます。